« 2005年12月 | メイン | 2006年02月 »

2006年01月02日

ラジアルタイヤ

車についているタイヤはどれもラジアルタイヤです。

タイヤというのは、内部に繊維や金属で骨格を作っています。

簾上の糸をゴムの間にはさむことにより、タイヤの耐久性を向上させます。

このゴムの中に入っている糸を、タイヤの中心から放射状(ラジアル)に広がっているように貼り合わせたタイヤをラジアルタイヤといいます。

また以前あったバイアスタイヤというのは、この糸の重なりをひし形にクロスさせていたタイプのものを言います。

【車のタイヤの切れ目を見ると、ゴムの中に糸が入っているのがわかります】

タイヤの空気圧

車のタイヤは中に空気を入れることで膨らませています。

タイヤの空気圧とは、そのタイヤの中に入っている空気の量のことです。

通常は1.8~2.2kg/cm3ぐらいの範囲で入っています。

車のタイヤはそのまま放っておいても、空気は徐々に抜けていきます。

空気圧が少ないまま車を運転していると、例えばカーブなどで曲がったときにタイヤがホイールから外れてしまうこともあります。

これはタイヤは中へ空気を入れ膨らませることで、ホイールに密着させているからです。

定期的に空気圧の点検をすることは、安全に乗るためには必ず必要なことです。

【タイヤの空気圧を計るゲージ】

スタッドレスタイヤ

スタッドレスタイヤとは雪道などの車が滑りやすい道路でも、しっかりとグリップするように作られたタイヤのことです。

タイヤの表面に排水性の強い溝をつけ、水分を処理する工夫がされています。

氷が滑りやすいのは、氷の上に水がたまっているからであり、乾いた氷というのは結構滑りにくいものです。

このスタッドレスタイヤはタイヤの表面の溝の細かい筋が、溶け出した水を吸い上げ、氷の表面を常に乾いた状態にする働きをしています。

ただし基本的にスタッドレスタイヤは雪道専用のタイヤであり、普通の乾いた道での使用はできるだけ避けたほうがよいでしょう。

タイヤのノイズ大きくなったり、ブレーキの制動距離が伸びる場合もあります。

【冬用タイヤ スタッドレスタイヤ】

タイヤの表記記号

車のタイヤのサイド面には、いろいろな記号が書かれています。

【205/55 R 16 89 V】

などという数字がありますが、この意味を説明します。

【タイヤ幅】

最初の205というのはタイヤの幅を表します。

タイヤ自体の最大幅のことです。

【扁平率】

次の65というのが扁平率を表します。

扁平率とはタイヤ幅に対するタイヤの高さの割合のことです。

扁平率が低くなると、タイヤを横から見たときの厚さが薄くなります。

【タイヤ内部構造】

タイヤの内部の構造をアルファベット表したものです。

「R」はラジアル構造(ラジアルタイヤ)と言う意味です。

応急用タイヤ(テンパータイヤ)には「D」という記号があります。

これはダイアゴナル構造という意味です。

【ホイール径】

タイヤ自体の内径を表します。

「16」というのは、タイヤの内径が16インチという意味です。

【ロードインデックス】

タイヤがどれだけの負荷に耐えれるかを、数値で表しています。

この数値が高いほど大きな負荷に耐えることができます。

65 ・ 290kg

70 ・ 335kg

75 ・ 387kg

80 ・ 450kg

85 ・ 515kg

【速度記号】

平坦な道路で出せる、最高速度を記号で表しています。

P ・150km /h

Q ・160km /h

R ・170km /h

S ・180km /h

T ・190km /h

U ・200km /h

H ・210km /h

V ・240km /h

W・ 270km /h

シートベルト

まず車の安全を考える上で、絶対にはずせない装置がシートベルトです。

最近のシートベルトは非常に高性能な作りになっています。

特に最近の車に装着されている、プリテンショナーとロードリミッターという装備のおかげで安全性が格段に高まっています。

●プリテンショナー

事故などの衝撃で、力が加わったときに車を締め付ける方向にベルトを引き上げる装置です。

●ロードリミッター

プリテンショナーで締め付けた後、体の負担をなくすために、シートベルトを緩める働きをする装置です。

ホイールの見方

車にタイヤをつけるとき、どのホイールでも車につくわけではありません。

オフセットやPCDなどその車にあったホイールをつける必要があります。

【リム幅】

タイヤを組込む部分の幅のことです。

タイヤのサイズに応じて適合サイズが決められています。

【P.C.D(ピッチサイクルダイアメーター】

ハブボルト(ホイールを固定しているボルト)結んでできる円の直径をミリで表したもの。

このP.C.Dの数値は、メーカー、車種で変わってきます。

【オフセット】

ホイールの取り付け面がどの位置にあるのかを示したもの。

リム幅の中心からディスク部の取り付け面までの距離を数値で表しています。

ホイールの幅を100として、取り付ける面が50の場合、オフセットは「0」となります。

また車体を基準にリム幅の中心から外側は+、内側は-となります。

ホイールバランス

ホイールバランスとは、タイヤをホイールにつけた時の遠心力などのバランスのことです。

ホイールはタイヤを組んだ状態のままではこのホイールバランスは完全な状態ではありません。

このようにホイールバランスが狂った状態で運転をしますと、ハンドルにブレが生じます。

特に車のスピードが上がるにつれ、このブレや振動が大きくなります。

ホイールバランスをとるには、専用のテスタを使います。

そのテスタで数値をはかりながら、バランサーと呼ばれる鉛の重りをタイヤに付けていきます。

【ホイールのバランスを計る機械】

ステアリングホイール

ステアリングホイールとは、俗に言う「ハンドル」のことです。

車に付いているステアリングの形は円形をしていて、その外径はおおよそ40cmぐらいです。

このステアリングには、車の方向を変える機能の他にも、クラクションやオーディオのスイッチ、またミッションのギアを変えるステアマチックと呼ばれる機能も付いています。

またデザインも色々な種類があり、本革が巻いてあるもの、木目調のものなど高級感をかもし出しているタイプのものもあり、その種類は様々です。

メーター

車には色々なメーターが取り付けられています。

そのメーターの種類も、アナログメーターやデジタルメーター、オプティトロンメーターなど様々です。

またスピードを示すスピードメーターだけでなく、エンジンの回転数を表すタコメーター、ガソリンの量を示すメーター、水温計、走行距離計などその役割も色々なものがあります。

【車のメーター】

オプティトロンメーター

車のメーターの従来の方式は、電球で文字盤を照らしていました。

このオプティトロンメーターの場合、透過性のある素材でメーターの文字盤を作り、メーターの裏側から照らす方式で、視認性に優れ、また高級感があります。

当初は主に高級車に装着されていましたが、最近では普及が進み、大衆車でもついている車がみられるようになりました。

【オプティトロンメーター】

エンジンをかけると、メーター裏側にあるライトが転倒し、メーター自体が光りだします。

ウォークスルー

ウォークスルーとは、ミニバンや1BOXタイプの車に良く見られる室内のレイアウトで、前席と後部座席間を歩いて移動できることを指します。

前席と後席が仕切られていないため、移動する時にいちいち車から降りなくても良く、非常に便利なレイアウトです。

またこのウォークスルーにするため、1BOXタイプの車では、オートマチックのシフトをハンドルの横に付けるコラムオートマなどの方式にしている車も多いです。

【前席から後部座席への移動が簡単にできる】

シートアレンジ

シートを回転させたり、前後の移動、またたたんだりすることにより、様々なシートアレンジを楽しむことができます。

車によっては、シートをすべて倒すことで、床のような平板なフラットな状態にすることも出来ます。

このように色々なシートのアレンジを楽しむことができるのは、ミニバンや1BOXタイプの車に多く見られます。

またハッチバックやステーションワゴンタイプの車では、後部座席を倒すことで荷室のスペースを広くすることができます。

【ミニバンや1BOX車では、いろいろなシートアレンジを楽しめます】

シートの種類

車のシートといっても、そのバリエーションは色々あります。

シートの素材が革でできている、「本革シート」

シートの位置が電動で変わる、「パワーシート」

左右の座席の間があいていなく、つながった状態の「ベンチシート」

スポーツタイプの車でよく見られる、「レカロシート」

シート自体を暖めることができる「シートヒーター」

バンパー

車の前と後ろに取り付けられていて、衝突時の衝撃を吸収する働きをします。

車が障害物などに衝突をすると、バンパー自体が変形をすることと、中に入っている衝撃緩和材でその衝撃を吸収します。

また最近ではバンパー本来の衝撃を吸収するという目的のほかにも、視覚的にデザインを重視したタイプのものも増えています。

【衝撃吸収とデザインにも優れたバンパー】

ヘッドライト

夜間の走行時に必ず必要となるヘッドライト。

この車のヘッドライトに使用されている一番多いタイプのものが、「ハロゲンヘッドランプ」です。

このハロゲンヘッドランプとは、中にハロゲンが入っていて、発源となるフィラメントが発行する仕組みです。

価格的にも安価で、寿命も長いため、多くの車でこのハロゲンライトが使用されていました。

最近ではキセノンライトが登場し、そちらの普及が進んでいます。

キセノンヘッドライト

キセノンヘッドライトは、HIDヘッド、ディスチャージヘッドなどとも呼ばれているヘッドライトのことです。

従来のハロゲンライトに比べ、消費電力は少なく、明るさは2倍以上の性能を持っています。

キセノンライトの仕組みとしては、ヘッドライトの中にキセノンガスを入れ、そこに放電現象をおこすことで発光させます。

ハロゲンランプとの違いを簡単に説明しますと、ハロゲンランプは白熱灯に近い仕組みで、キセノンライトは蛍光灯に似たような仕組みです。

【キセノンライトの色は太陽光に近い色をしています。】

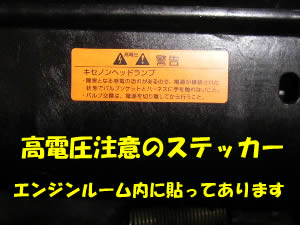

【HID(キセノンヘッド)は高電圧のため、エンジンルーム内に注意書があります】

テールランプ

車の後ろについているランプのことです。

ヘッドライトをつけると、同時にテールランプもつきます。

ブレーキを踏むと付く「ブレーキランプ」と兼用になっていることが多いです。

ブレーキランプはヘッドライトをつけなくても、ブレーキを踏むといつでも点灯します。

またブレーキランプはリアガラスやリアスポイラーに取り付けられている「ハイマウントストップランプ」と呼ばれるものもあります。

【テールランプ】

ABS

ABSとはアンチロックブレーキシステムの略です。

ABSはブレーキをかけたときに、車が止まる前にタイヤの回転を止めない(タイヤをロックさせない)システムで、そのためタイヤが横滑りを起こさないようにすることができます。

このABSが付いていない車で、ブレーキを力強くかけると、タイヤが回転せず(タイヤがロックする)に滑り出します。

車が路面の上を滑りだしますと、ハンドル操作が効かなくなり、車は方向性を失います。

ABSはこのようにタイヤをロックさせることを防ぐ目的で作られているもので、制動距離を短くするためのものではありません。

【車のエンジンルーム内にあるABSブレーキシステム】

EBD

EBDとは、車の4つのタイヤのブレーキにかかる力を最適に配分するための装置です。

このEBDがついていることで、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロールすることができます。

例えば雨の降り始めなど、右側のタイヤの路面は濡れているが、左側のタイヤの路面は乾いているなどという場合にも、安定したブレーキの効果を得ることができます。

SRSエアバック

エアバックは車が衝撃を受けるとセンサーがその衝撃を感知し、その後約0.2秒で膨張・収縮を完了します。

また最近では、サイドエアバックやカーテンエアバックなど、サイドからの衝撃にも対応できるタイプのものが出ています。

SRSエアバックのSRSとは、「Supplemental Restraint Ststem」の略で、その意味はシートベルトの補助的な役割を持つという意味です。

ですからこのエアバックが付いていれば安全という意味ではなく、シートベルトをしていてはじめてこのエアバックの効果が生かされるのです。

スライドドア

車のドアの中で、レールを使って左右に動くタイプのドアです。

ドアを開くスペースが小さくてすむため、車の隣のスペースが無いときなどでも楽に乗り降りができます。

またドア本体の大きさが、そのまま開口部となりますので、乗り降りするスペースは広く取ることができます。

また最近のスライドドアは、自動で開閉ができるものや半ドア防止装置がついているもの、両側がスライドドアになっているなど、いろいろなバリエーションがでています。

このスライドドアはミニバンや1BOXタイプの車に多く見られます。

【両側がスライドドアになっているタイプ】

エアロパーツ

車についているエアロパーツとは、空力に関するボディパーツのことをいいます。

車のスピードが上がり、よりタイヤのグリップが必要なときに、空気の力で車を地面に押し付けることでエンジンのパワーを有効に生かすためのものです。

この空気の力を利用して、車を地面に押し付ける力のことを、ダウンフォースといいます。

特に車のレースなど高速で走る場合は、このエアロパーツがあることでより安定した走りを得ることができます。

しかし市販されている車のエアロパーツに関して言えば、このゆうなダウンフォースを得るためというより、ファッションの一部として装着されている場合が多いでしょう。

【トヨタ車 セリカに付いているエアロパーツ】

2006年01月04日

トラクションコントロール(TRC)

トラクションコントロールとは、車の駆動力をタイヤのすべり具合を見ながら調節する機能のことです。

雪道や雨の日など、車で滑りやすい道路を走る場合、タイヤが空転して前へ進めなくなることがあります。

またそのようにタイヤが空転をし始めると、グリップ力がなくなり、車が横滑りを起こす危険性もあります。

そこでこのトラクションコントロールがあることで、各タイヤのスリップ量を検出し、空転する量に応じてエンジンの出力をコントロールしてくれるのです。

【トラクションコントロールのスイッチ】

トレッドデザイン

車のタイヤ表面の道路と接する部分のことを、トレッドといい、そのタイヤに刻んである溝をトレッドデザイン言います。

このトレッドデザインは、水はけ(排水)のためにあります。

道路が濡れていると、タイヤと路面の間に水が入り、摩擦力が弱くなり、ブレーキをかけたときの制動力が弱くなります。

場合によっては、そのために車がスピンを起こしたりします。

そこでタイヤに溝をつけることで、すばやく排水が可能となります。

またこのトレッドデザインは、タイヤが発生する騒音を減らす役割もします。

【車のタイヤには様々なトレッドデザインがあります】

タイヤの静粛性

タイヤには、安全に走って安全に止まる、という機能の他にも、静かに走るという「静粛性」の機能も求められています。

タイヤは車の重量を支えながら、路面と接するわけですが、その時に様々なノイズ(騒音)が発生します。

タイヤから発生するノイズは大きくわけると、

●道路の凹凸を走るときに拾うロードノイズ

これは道路が特に凸凹しているということではなく、例えば小石や目の荒い道路などで出る、ゴーという音のことです。基本的にはタイヤが振動することで発生します。

●タイヤの表面に刻まれたトレッドデザインにより発生するノイズ

タイヤのトレッド面(タイヤ表面の細かい溝模様)が、タイヤが回転することにより次々と道路をたたくことで発生する音のことです。

●道路の大きな凸凹を通過するときに発生する空洞共鳴音

の3つがあります。

各タイヤメーカーはこれらのノイズを減らすために色々な開発を進めています。

【ダンロップLEMANS LM703のタイヤ断面図】

ダンロップの空洞共鳴音を減らすための工夫。タイヤの内側にスポンジを貼ってノイズを減らしている。

ホイールキャップ

ホイールキャップとは、車のホイールの外側にかぶせるカバーの事です。

スチールホイール(鉄のホイール)は、そのままですとデザイン性が悪く、見た目がきれいではありません。

その見た目を解消する役目を果たすのが、このホイールキャップです。

ホイールキャップのデザインには、いろいろな種類があり、自分の好みに合わせて選ぶことができますが、ホイールごとにサイズが決まっていますのではめるときに注意が必要です。

【ホイールキャップを付けると、見た目がよくなります。】

2006年01月06日

点火プラグ

ガソリンエンジンで使う点火装置の部品の一つ。

ガソリンエンジンでは、空気とガソリンの混合気を圧縮し、その混合気に着火する必要があるが、その着火を行うために使うのが点火プラグ(スパークプラグ)です。

この点火プラグは、エンジンの燃焼室内に先端部分が入っていて、この先端の電極で空中放電を起こし、電気火花を発生させる。

わかりやすく言いますと、雷の火花と同じ原理です。

エアクリーナー

エアークリーナーとは、空気中のチリやほこりを取り除き、きれいな空気を車のエンジンに送るための装置です。

エアークリーナーの中には、エアーエレメントと呼ばれるフィルターが入っています。

このエレメントを使い、空気中の異物を取り除きます。

エレメント自体は、目の細かい一種の紙でできているため、取り除いた異物でフィルター本体の目が詰まると空気の流れが悪くなります。

そのためエアーエレメントは、定期的に清掃、交換の必要があります。

【エアークリーナーの内部】

白い部品がフィルターの役目をするエアーエレメント

パワーウィンドー

最近の車にはついていなく方が珍しいでしょう。

パワーウィンドーとは、モーターを使い、電動で窓ガラスを開け閉めする装置です。

モーターはドアの中に入っています。

運転席から各ドアのパワーウィンドーを操作することができます。

また子供のいたずら防止のためのウィンドーロック機能がついているものも多く、これでロックをかけるとパワーウィンドーは動きません。

オルタネーター

オルタネーターとは、車に必要な電力を発生させる、発電機(交流発電機)のことです。

車のエンジンのクランクシャフトからベルトでオルタネーターに動力が伝えられます。

その動力により、オルタネーターの中にあるひとつのコイルが回転をし、電磁誘導で発電をする仕組みです。

【車のエンジンからベルトで動力が伝えられるオルタネーター】

バッテリー

バッテリーとは、車の充電装置のことで、電池の一種である蓄電池が使われています。

バッテリーの構造としては、電解液である希硫酸の中にマイナス電極とプラス電極が浸されています。

【車のバッテリー】

ふたを開けて中をのぞくと、電極が見える。

ラジエター

車のラジエターとは、エンジンの冷却装置で使用される放熱器のことです。

ラジエターは、上部タンク、ラジエターコア、下部タンクのパーツから構成されています。

車のエンジンを冷やすために、高温になった冷却水は上部タンクから入り、ラジエターコアで冷やされ、下部タンクを通り再びエンジンに入っていきます。

ラジエターコアには、フィンと呼ばれる多数の薄い板があり、ここでは熱を逃がす役割を果たします。

このフィンが薄く、何重にも広がることで表面積が大きくなり、放熱効果が高まります。

2006年01月08日

衝突安全ボディ

最近の車は、事故の衝撃が加わった際、ボディーをつぶすことで衝撃を吸収し、人が乗っている乗車スペースを守る構造になっています。

そのため事故をした車を見ると、エンジンルームなどがメチャクチャに壊れていますが、中の乗車スペースのダメージは意外に少ない場合が多いのです。

これは事故の衝撃をエンジンルームが吸収し、キャビンへの衝撃を減らしているからです。

【車衝突時のエネルギー】

2006年01月12日

ワイパー

車のワイパーとは、ご存知の通り窓ガラスの水滴を取り除く装置です。

窓ガラスと接するゴムの部分のことを、ワイパーブレードと呼びます。

ワイパーブレードをよく見ると、断面が三角形になっていて、フロントガラスに斜めに接するようになっています。

フロントガラスに対して斜め45度の角度で接するのが、雨滴を一番ふき取りやすいとされています。

またワイパーは、雨滴だけをふき取るわけでなく、細かな塵やほこりなども一緒に取り除いています。

最近の車には、フロントガラスだけでなく、リアガラスにもワイパーが装着されている車も多くあります。

ターボチャージャー

ターボチャージャーとは、エンジンから排出される排気ガスのエネルギーでコンプレッサーを回し、そのコンプレッサーで加圧された空気をエンジンに送るシステムのことです。

このターボチャージャーを使うことにより、エンジンの排気量を大きくしなくても、エンジンのパワーを増やすことができます。

ターボチャージャーは、コンプレッサーでエンジンにより多くの空気を入れるため、その空気に見合う量のガソリンを加えなくてはなりません。

そのためターボチャージャーが付いていないエンジンに比べると、余分にガソリンを使うことになり、燃費が悪くなります。

スーパーチャージャー

先ほど説明したターボチャージャーと同様に、このスーパーチャージャーもコンプレッサーで空気をエンジンに送り込むシステムです。

ターボチャージャーとの違いは、コンプレッサーを回す動力として、エンジンの回転を利用していることです。

ターボチャージャーの場合、排気ガスを利用してコンプレッサーを回すため、排気ガスの量が増えるまでの間にタイムラグが発生します。これをターボラグといいます。

しかしスーパーチャージャーは、アクセルを踏むとエンジンの回転数が上がり、その回転がコンプレッサーに伝えられるので、このようなタイムラグは発生しません。

スーパーチャージャーの場合は、エンジン出力の一部を使用するために燃費が悪くなるという欠点もあります。

【スパーチャージャーのついた車】

AFS

AFSとは、Adaptive Front-Lighting System の略で、ハンドルを切った方向にヘッドライトを動かすシステムのことです。

例えばカーブを曲がるときにハンドルを切ると、これから車が向かおうとする方向にヘッドライトが動きます。

これにより、カーブの先のほうまでヘッドライトの光が届き、より広い範囲で視界が確保できます。

夜間の運転では、普段よりも目で確認できる範囲は狭くなりますが、このAFSが付いていることにより、ライトが当たる範囲が広くなります。

【AFS装着イメージ】